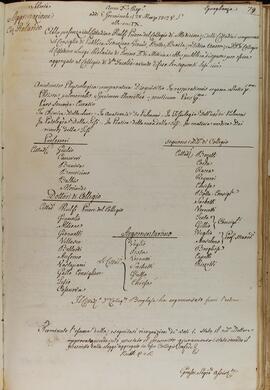

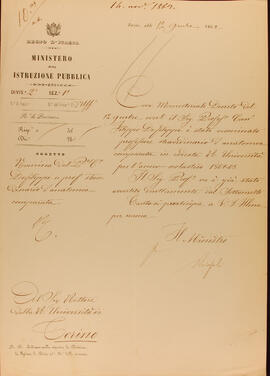

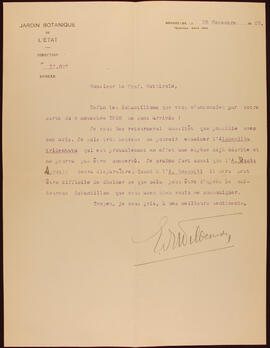

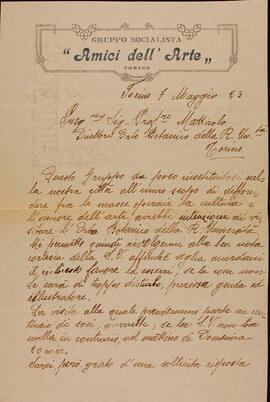

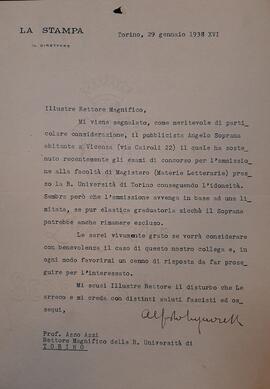

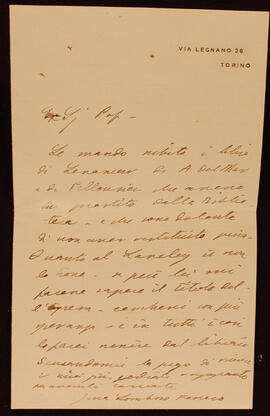

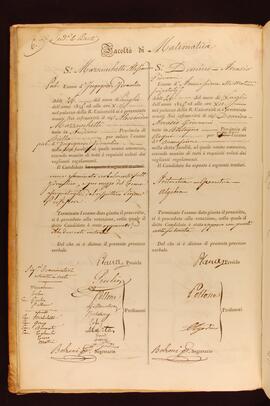

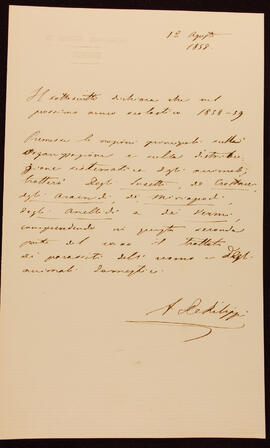

Minutari della corrispondenza in partenza del presidente del Consiglio universitario

- IT ASUT CORRISPONDENZA - Cons. univ.

- Series

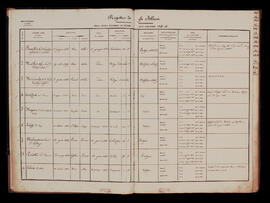

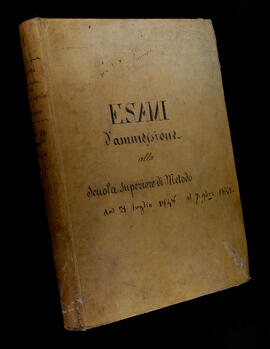

- 10/11/1848 - 31/12/1851

Part of Università degli Studi di Torino

Minutari della corrispondenza in partenza, con rubrica.

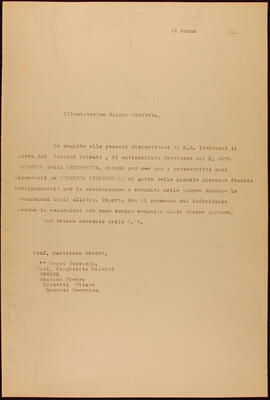

Presidente del Consiglio universitario dal novembre 1848 è Cristoforo Negri, poi, dal 10 settembre 1849, Ferrante Aporti.

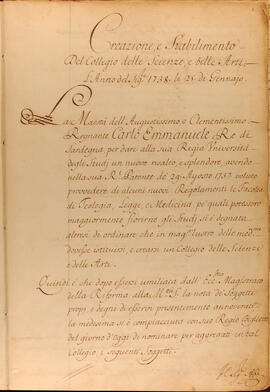

Il Consiglio universitario è istituito in ciascuna Università dal R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 (riforma Boncompagni) ed è "... composto di un presidente scelto dal re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque Facoltà, nominati dal re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle Facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal re e scelti tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". E' previsto l'intervento con voto deliberativo del governatore del Collegio delle Provincie di Torino e con voto consultivo di un componente del Consiglio comunale (art. 17). L'art. 18 prevede dei meccanismi di avvicendamento tra i professori componenti. Il Consiglio universitario ha il compito di redigere i regolamenti speciali "per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali"; predisporre "d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso" e trasmetterli al Consiglio superiore di pubblica istruzione; provvedere "all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università"; approvare annualmente i ripetitori su proposta dei consigli di Facoltà. Tra i componenti professori è scelto dal re il rettore dell'Università, con compiti prevalentemente di vigilanza sulla condotta degli studenti. Il Consiglio universitario non è più previsto dal R.D. 4 luglio 1857 "Nuovo regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice-rettori, dei presidi e consigli delle Facoltà e delle segreterie delle Università del Regno".