In occasione del sesto centenario della nascita di Dante Alighieri, il ministro dell’Istruzione pubblica Michele Amari si fece promotore del decreto, citato nel titolo, che prevedeva un concorso tra gli studenti e uditori che nell'anno 1864-65 fossero iscritti nelle Università e Scuole di applicazione del Regno. La prova sarebbe consistita in un tema scelto tra una rosa di quaranta, proposta da una commissione centrale eletta dal ministro “sopra le scienze delle seguenti facoltà: Giurisprudenza; Medicina e Chirurgia; Fisica, matematica e scienze naturali; Filosofia e Lettere. Corrisponderanno i temi agli studi fatti nel penultimo anno del corso scolastico, e saranno scompartiti ugualmente a dieci per ciascuna facoltà” (art. 3).

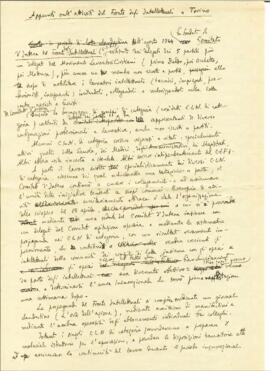

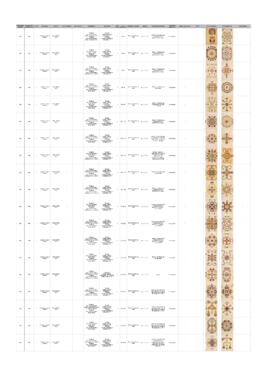

Il fascicolo riporta sulla camicia l'elenco dei quindici candidati dell’Università di Torino, di cui sono conservate le domande: Martino Torrione (Leggi), Giuseppe Sarti (Leggi), Bartolomeo Bertetti (Medicina), Carlo Cerruti (Leggi), Antonio Giorgini (Leggi), Pietro Desiderio Pasolini (Leggi), Massimo Dagna (Lettere), Flaminio Ghisalberti (Leggi), Pietro Gaudenzi (Medicina), Domenico Ghiglione (Leggi), Giacomo Lumbroso (Leggi), Vincenzo Zuccotti (Medicina), Enrico Scialoja (Matematica), Giuseppe Ballerini (Leggi) e Lionello Todros (Leggi). Si presentarono alla prova selettiva, svoltasi a Torino il 1° febbraio 1865, in quattordici (assente Ghisalberti) e si ritirarono, appena uditi i temi, gli studenti Todros e Scialoja. I dodici temi degli studenti universitari, oltre ai quattro di studenti della Scuola di Applicazione, furono trasmessi al Ministero rispettivamente il 1° e il 4 febbraio. Il Ministero li restituì in data 8 febbraio, nominando al contempo la commissione giudicatrice interna all'Ateneo, costituita da quattro docenti per ciascuna delle quattro Facoltà cui appartenevano i candidati. I temi di dieci studenti furono dalla commissione ritenuti meritevoli di concorrere al premio e dunque inviati al Ministero in data 4 marzo.

Dalla documentazione conservata nulla si evince sulle fasi successive del concorso, se non che fece parte della commissione giudicatrice che operò a Firenze il professore onorario di Ostetricia Scipione Giordano.

Al termine del concorso, il Ministero restituì all'Università di provenienza dei candidati gli elaborati (8 agosto 1865). Su quattordici partecipanti (dieci dell’Università e quattro della Scuola di Applicazione) ne risultano conservati nove: uno di argomento letterario (“De causis ob quas apud Romanos magis floruerit satira quam apud Graecos”); tre di Giurisprudenza (“Dei mezzi ed istituti ordinati alla prevenzione e difesa della sovranità civile contro gli abusi ed eccessi dell’autorità ecclesiastica”; “Influenza del Cristianesimo sul miglioramento dei diritti e delle istituzioni sociali”, due elaborati); tre di Medicina (“Confronto del vitto animale col vegetale”; “Cura dell’aneurisma”; “Studio delle erme inguino-crurali”); due della Scuola di Applicazione (“Del pendolo composto”; “Esporre le teorie delle soluzioni particolari delle equazioni differenziali semplici del primo ordine a due variabili”).

E’ conservata anche corrispondenza relativa al bando di concorso, ai requisiti di partecipazione, ai temi d'esame, alla composizione delle commissioni a livello locale e nazionale.