- IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1938 1.1 Rett.

- File

- 1938

Part of Università degli Studi di Torino

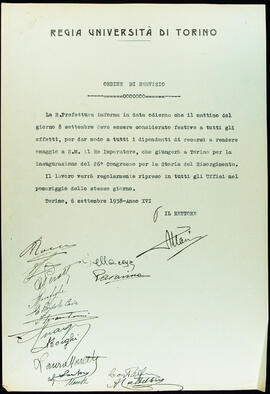

Parte delle carte è relativa a scambi di saluti e auguri in occasione di ricorrenze, quali l'inizio del nuovo anno fascista (29 ottobre): sono conservati tredici telegrammi inviati dal rettore, con tre risposte (da parte del prefetto Carlo Tiengo, del comandante del primo corpo d'armata Mario Vercellino, dal generale Asinari di Bernezzo primo aiutante di campo del re e imperatore Vittorio Emanuele III), mentre del presidente della Provincia Vittorino Vezzali è agli atti il solo telegramma di risposta. Potrebbe riferirsi alla stessa ricorrenza la minuta, non datata, del "fervidissimo omaggio di devozione e di fede" indirizzato al capo del Governo Benito Mussolini. Altre occasioni sono il compleanno della regina e imperatrice Elena e di Umberto di Savoia, principe di Piemonte; il terzo anniversario della morte in guerra di Francesco Azzi; gli auguri di Natale inviati al rettore da Metello Rossi di Montelera, da Domenico Mittica e da Pino Stampini a nome del GUF, una visita dei duchi di Genova.

Tra le altre carte si segnalano: la richiesta del rettore Azzo Azzi di essere ricevuto da Umberto di Savoia, la conferma della partecipazione del rettore all'inaugurazione dei littoriale della cultura e dell'arte di Palermo, la richiesta del rettore al podestà di Torino di prestito di piante in occasione della visita del ministro Giuseppe Bottai, un telegramma di Bottai che sancisce la nullità di provvedimenti assunti su proposta di professori ebrei successivamente al 13 settembre 1938, la minute della richiesta rivolta dal rettore al segretario federale del PNF di nulla osta rispetto alla nomina di Gennaro Di Macco in luogo di Benedetto Morpurgo nel Consiglio di Amministrazione dell'ospedale San Lazzaro, di Giovanni Battista Allaria e Ferruccio Vanzetti a componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università, di Corrado Ferretti di Castelferretto a commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.