L’11 gennaio 1821, al Teatro d’Angennes, alcuni studenti indossarono un berretto di lana rossa con fiocco nero, colori delle insegne carbonare. Nonostante si trattasse di un gesto goliardico, furono arrestati dai carabinieri in violazione del privilegio del foro. Il giorno seguente, per protesta, l'Università fu occupata; nonostante la mediazione di Prospero Balbo, ministro dell'Interno e capo del Magistrato della Riforma, Ignazio Thaon di Ravel, governatore militare della città di Torino, ordinò di sedare con la forza il tumulto. Le truppe, abbattuto il cancello su via Po, irruppero nel cortile e ferirono una trentina di giovani: numerosi furono gli arresti e i ricoveri presso l'Ospedale di San Giovanni. Seppur la protesta sia sorta spontaneamente, contro la violazione di antichi privilegi, i fatti assunsero un forte significato politico, in virtù del malcontento per le condizioni dell’Università. Nel 1814 erano stati allontanati alcuni tra i migliori docenti, a causa della loro partecipazione alle vicende rivoluzionarie e alla collaborazione con il regime napoleonico, sottoponendo l'Ateneo a un controllo ideologico soffocante.

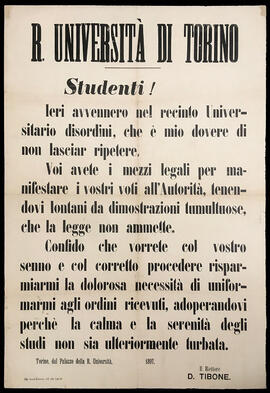

Molti studenti, insieme ad alcuni docenti e numerosi “ripetitori” del Collegio delle Province, presero parte al movimento insurrezionale sorto a marzo. Dopo la sconfitta di Novara a opera dell’esercito austriaco alcuni fuggirono esuli in Spagna, tra cui tre degli studenti che avevano indossato il berretto rosso; altri furono invece arrestati. L’Università restò a lungo chiusa e furono adottati provvedimenti per evitare gli assembramenti dei giovani in città, stabilendo che si istruissero almeno per i primi anni nelle città di provenienza. Nel 1822 fu abolito il privilegio del foro, soppresso il Collegio delle Province e approvato un Regolamento in cui i doveri religiosi e il controllo costante su abitudini di vita e condotta suscitano un forte malcontento.

Si conservano:

- fascicolo manoscritto composto da 6 bifogli cuciti: presenta il Catalogo degli ufficiali che componevano la banda degli assassini che entrarono nell'Università la sera del 12 gennaio, e 22 componimenti poetici (per lo più sonetti) sui disordini del gennaio 1821, che denunciano la dura repressione attuata del governatore Thaon di Ravel, 30 giugno 1822;

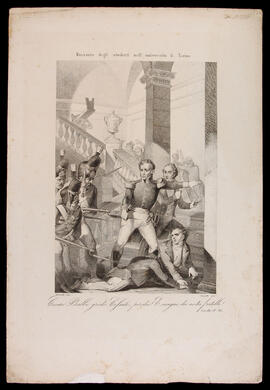

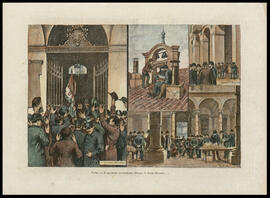

- 4 tavole a stampa raffiguranti la carica dei soldati contro gli studenti nel cortile dell'Università:

- "Massacro degli studenti nell'università di Torino", incisione di Giacomo Carelli su disegno di Antonio Masutti, estratta da Pietro Corelli, La Stella d’Italia, o nove secoli di casa Savoia, IV, Milano, Alessandro Ripamonti, 1862, tav. III;

- seconda copia della medesima incisione, proveniente da un volume non noto, accompagnata dalla didascalia "... a colpi di spada e di bajonetta assalgono quei giovinetti inermi. (Pag. 408)";

- "I disordini universitarii d'altri tempi: Rivolta degli studenti torinesi nel 1821", senza autore, estratto da «Illustrazione popolare. Giornale per le famiglie», A. XXXII, n. 15, 10 marzo 1895, copertina;

- "La rivolta degli studenti dell'Università di Torino nel 1821", illustrazione di Tancredi Scarpelli estratta da Paolo Giudici, Storia d'Italia, IV, Il Risorgimento, Firenze, Nerbini, 1958, tav. 19;

- fascicolo a stampa composto da 2 bifogli incollati: Patenti colle quali S.E. il signor cavaliere Thaon di Revel Conte di Pralungo luogotenente generale ne' regii stati stabilisce una delegazione per conoscere de' delitti di ribellione, tradimento, insubordinazione, ed altri commessi per operare lo sconvolgimento seguito nello scorso mese di marzo, Torino, Stamperia Reale, 26 aprile 1821;

- manifesto a stampa, 600x470 mm: sentenza emanata il 28 settembre 1821 dalla "Regia Delegazione in Torino sedente stabilita con Patenti delli ventisei scorso aprile” contro gli insorti dei moti di marzo;

- 2 bifogli a stampa recanti i sonetti Alla patria di C.A.M. (studente di Medicina all'Università di Torino) e Agli italiani di F.C. (studente di Legge all'Università di Torino), 1821;

- volantino relativo al corteo degli studenti promosso dall'Associazione Torinese Universitaria per commemorare i compagni caduti nel marzo 1821, s.d. [1903?];

- cartolina che riproduce la lapide dedicata ai moti del 1821 nella sua collocazione originaria nel cortile del Palazzo degli Studi [Rettorato], stampa Ediz. G. Navarini, s.d. [post 1904] (2 copie);

- volume: Efisio Giglio Tos, Albori di Libertà. Gli Studenti di Torino nel 1821, Torino-Genova-Milano, Casa Editrice Renzo Streglio, 1906;

- volume: Santarosa, Filippo Annibale Santorre De Rossi conte di, La Rivoluzione Piemontese nel 1821 di Santorre Santarosa coi ricordi di V. Cousin sull'autore. Versione italiana con note e documenti a cura di Alessandro Luzio, Torino [etc.], G. B. Paravia & C., 1920;

- opuscolo: Alla fiera e balda Gioventù studiosa di Torino. 1821-1921, a cura del Comitato di Organizzazione Civile, Torino, Tip. Alberto Giani, gennaio 1921;

- opuscolo: Erwig Gabotto di San Giovanni, Le condanne dei "Costipati". (Da un manoscritto inedito famigliare), Torino, Arti Grafiche - V. Santoni, 1924;

- opuscolo: Carlo Bornate, La partecipazione degli studenti liguri ai moti del 1821 e la chiusura dell'Universita, Bergamo, Soc. An. Poligrafiche Nava, s.d. [anni Venti];

- biglietto d'auguri per il Natale 1957 del Rettore, recante la riproduzione dell'incisione "Massacro degli studenti nell'università di Torino", dicembre 1957.

Si conservano inoltre alcuni estratti in fotocopia di studi storici dedicati ai fatti di Pietro Egidi, Arturo Segre e Pierangelo Gentile.