- IT ASUT ALBERA - Gradi acc. Scuola appl. ing. Torino

- Series

- 1862 - 1901

Part of Collezione "Marco Albera"

Tesi e diplomi di laurea in ingegneria della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino, dall'avvio sino alla seconda metà degli anni Settanta del XIX secolo.

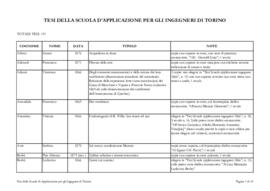

La legge sul Riordinamento dell’Istruzione Pubblica 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati) stabilisce la trasformazione dell’Istituto tecnico di Torino nella Scuola d’applicazione per gli ingegneri, annessa alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell’Università (artt. 53 e 309). Il successivo regolamento, approvato con R.D. 4338 del 17 ottobre 1860, prevede, per ottenere il diploma di “ingegnere laureato”, la frequenza di un corso biennale, concluso da un esame generale: “L’esame generale consisterà in una disputa attorno a una dissertazione scritta liberamente dal candidato sulle materie degli esami speciali, ed intorno a tesi di meccanica, di costruzioni e di geometria pratica. Le dissertazioni e le tesi saranno messe a stampa per cura del candidato e presentate quaranta copie alla Segreteria della Scuola almeno dieci giorni prima della disputa” (art. 24). Il regolamento annesso al R.D. 11 ottobre 1863, n. 1718 conferma quanto già in vigore per gli esami generali (art. 30), ma prevede come titolo di accesso alla Scuola, non più, come sino ad allora, la laurea in Matematica, bensì la licenza nella stessa disciplina. Contrariamente al dettato dei due regolamenti, gli esemplari presenti in collezione documentano la discussione non di tre, ma di quattro tesi, con l’aggiunta di una dal corso di Macchine a vapore.

Il Museo industriale è istituito a Torino con R.D. 23 novembre 1862, n. 1001, alle dipendenze del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio; il seguente R.D. 30 dicembre 1866, n. 1844, disciplina i corsi impartiti dal Museo, che rilasciava, dopo non meno di quattro anni di corso, il diploma di professore per gli istituti tecnici industriali e professionali e di ingegnere per le industrie meccaniche, chimiche, agricole e metallurgiche (art. 3).

Il R.D. 23 novembre 1867, n. 4052, approva il nuovo regolamento della Scuola d'applicazione, al fine di coordinarne l'azione a quella del Museo industriale e dell'Accademia Albertina di Belle Arti. Oltre all'ingegneria civile, la Scuola inizia a erogare cinque nuovi corsi di laurea, quattro in ingegneria industriale (per le industrie meccaniche, chimiche, agricole e metallurgiche) e uno in architettura civile. Per i soli aspiranti ingegneri chimici e per gli architetti il corso preparatorio universitario propedeutico all'accesso alla Scuola è ridotto a due anni, per gli altri resta in vigore l'obbligo del conseguimento della licenza in Matematica, dopo tre anni di corso all'Università. Al termine del corso biennale presso la Scuola d'Applicazione, per ottenere il diploma di laurea i candidati presentavano una dissertazione su un tema a loro scelta, stampata in 50 copie (art. 3); vengono meno le tesi discusse oralmente.

Il Regolamento per le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri, allegato al R.D. 8 ottobre 1876, n. 3434, uniforma i requisiti d'accesso ai corsi, richiedendo la "licenza fisico-matematica" ossia aver frequentato un biennio presso la Facoltà di Scienze MFN, e prolunga la durata degli studi in ingegneria e architettura a tre anni (art. 3). Per il conseguimento della laurea era infine previsto un esame generale, diviso in due parti: la prima consiste nella "realizzazione di un progetto pratico complesso, da eseguirsi nel tempo di 15 giorni"; la seconda orale, in cui si discute il tema del progetto e le materie affini (art. 12). Nel regolamento viene meno la richiesta della dissertazione a stampa.