- IT ASUT BAROCELLI

- Fondo

- 1889-1913

Parte diAltri fondi

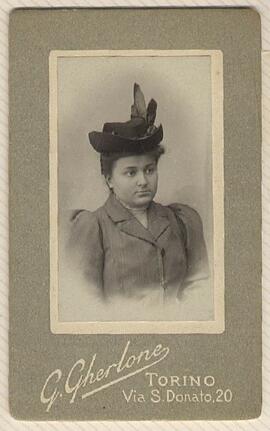

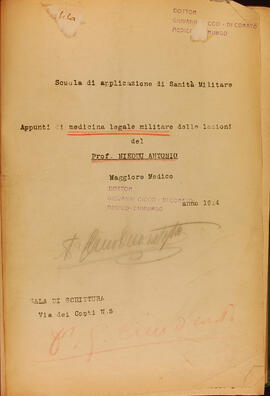

Piccolo nucleo di materiali relativi agli studi universitari di Teresa Barocelli.

- Medaglia in argento, ricordo della nascita; sul fronte raffigurazione di madre e figlia, sul verso campana con incisione del nome Teresa e della data di nascita 26 giugno 1889;

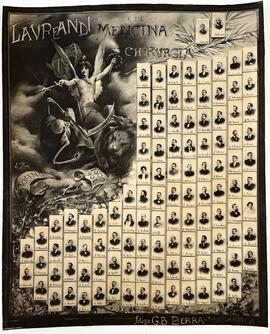

- opuscolo: Teresa Barocelli, La costituzione del tannino, Torino, Tipografia militare - S. Bosio, 1910. Reca in calce “Torino, R. Istituto di Chimica, maggio 1910”. Si tratta certamente dell’edizione a stampa della dissertazione scritta presentata per il conseguimento della laurea in Chimica;

- opuscolo: Teresa Barocelli, I batteri dello zolfo, Torino, Tipografia S. Bosio, 1910. Reca in calce “Torino, Regio Orto Botanico, maggio 1910”. Si tratta certamente dell’edizione a stampa di una delle tre sottotesi presentate per il conseguimento della laurea in Chimica;

- biglietto: “la Sig.na Teresa Barocelli si è addottorata in Scienze Naturali, Torino, 19 aprile 1913”, stampa L. Wolf & C. di Torino. Reca un fregio superiore con motivo scherzoso di piante e animali che alludono al corso di laurea completato.

Barocelli, Teresa