Opuscoli di sala relativi a riviste teatrali, operette e azioni coreografiche promosse dalle associazioni universitarie dell'Università di Torino e di altri Atenei italiani (Genova, Milano, Modena, Parma). Questi spettacoli erano solitamente organizzati per i festeggiamenti del carnevale, con un numero limitato di repliche; solamente pochi casi fortunati (come Addio giovinezza!) furono rimessi in scena a distanza di anni dal debutto. Nei libretti sono riportati la trama dell'opera e i testi delle canzoni e dei dialoghi; sono anche indicati i nomi (o i soprannomi) degli studenti e delle maestranze coinvolte. Oltre agli opuscoli, sono anche presenti partiture, fotografie, manifesti e volantini pubblicitari strettamente collegati alle rappresentazioni.

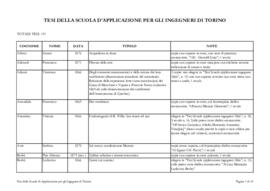

Sono presenti materiali relativi alle seguenti opere teatrali studentesche e goliardiche: La secca rapita, Scholasticón, I goliardi, Libertas, Il crepuscolo delle idee, La gran via bicerina, Turlupineide, Bummelstudenten, L’allegra brigata, Cercando la via, I denari della laurea, Venga con noi…, Funerali canti e danze, Bella se vuoi venire, Ahi!... Come fu?..., Fra gonne e colonne, Come me la godo!, Va all’inferno, I goliardi… Che mattacchioni!..., Goliardeide, Niente di nuovo, Si recita un giallo, Jukkaydy, Milanesi in mare. Spettacolo goliardico marinaio, Giovanotti in aula!, L’ippogrifo, Giovanotti... alle urne!, Nerone (nuovissima edizione), L’inferno può attendere, Le cinque orfanelle, Scusi, l’ha vista lei?, La moglie sorridente, Paradise follies.

Non sembrano invece riconducibili all'ambito studentesco i seguenti opuscoli di sala: Il ritorno di Pulcinella dagli studi di Padova, Sieba, Excelsior, Amor, Otello, Cristoforo Colombo, Il giro del mondo in 80 giorni, La boîte à joujoux, Bicerineide, Dalli al Tronco!, L'albero del melograno, Tutt’altra cosa.

Si conservano inoltre:

- disco (33 giri): Goliardia anni '30 (Ariston, 1977). Contiene canti tratti dalle riviste Bella se vuoi venire, Fra gonne e colonne, Come me la godo, Va all'inferno e Giovanotti in aula, interpretati da Milly e Carlo Pierangeli [Carla Mignone e Carlo Caniggia], direttore d'orchestra Cesare Gallino.

- cartolina della festa del 19 dicembre 1909 del Lycée des jeunes filles di Macon (Francia), con il programma delle recite e l'elenco delle partecipanti (Marcia di E. Grieg per pianoforte; recita de Le jeu de l'amour et du hasard di P. de Marivaux e di Antigone nella versione francese d P. Maurice); sul recto presenta la riproduzione delle studentesse in costume di scena.